Mikrotonalität ist ein Begriff für alle Tonschritte, die kleiner als der in unserem Kulturkreis übliche Halbtonschritt sind. Da dies die einzige Bedingung für einen Mikroton ist, kann dieser ganz unterschiedliche Tonhöhen annehmen. Einzig der Viertelton ist von unserer westlichen Musiktheorie als Hälfte unseres Halbtons definiert. Schauen Sie sich einmal abseits der klassischen westlichen Musik um, so können Sie in vielen anderen Musikkulturen die Verwendung von Mikrotönen finden. In diesem Artikel lernen Sie, wie verschiedene Musikkulturen der Welt Mikrotöne verwenden. Unsere Musikbeispiele verweisen auf Spotify.

Mikrotonalität in der arabischen Musik

In der arabischen Musik ist die Verwendung von Mikrotönen seit langer Zeit verbreitet. Dem liegt zu Grunde, dass die Musiktheoretiker’innen in diesem Kulturraum die Oktave häufig in mehr als 12 Halbtonschritte unterteilten. Die einzelnen Tonskalen werden in der arabischen Musik als Maquamat (Singular Maquam) bezeichnet. Ähnlich zu dem pythagoreischen Tonsystem wurden die Maquamat über zwei Tetrachorde innerhalb einer Oktave hergeleitet. Diese zwei Tetrachorde legen jeweils einen Grundton, eine Terz und eine Quarte auf die Frequenz genau fest. Daneben besteht ein Maquam noch aus zumeist sieben beweglichen Tonschritten, die sich oft innerhalb des festgelegten Terzintervalls befinden. Unter den beweglichen Tonschritten finden sich näherungsweise auch Vierteltöne. Im Unterschied zu den festgelegten Intervallen des Tetrachord können die beweglichen Tonschritte jedoch von den Musiker’innen in ihrer Frequenz individuell abgewandelt werden. Die Gestaltung der beweglichen Tonschritte kann von folgenden Aspekten beeinflusst sein:

- charakteristische Färbung des jeweiligen Maquam: Jeder Maquam hat eine eigene emotionale Färbung. Die beweglichen Tonschritte variieren in Abhängigkeit von der individuellen Färbung des Maquam.

- Stimmung des Musikstücks und des Publikums: Die Musiker’innen setzen sich auch mit der Stimmung des Musikstücks auseinander und wählen die Höhe der beweglichen Tonschritte danach. Während einer Aufführung kann auch die Stimmung des Publikums die Wahl der beweglichen Tonschritte beeinflussen.

Für die heutige Musiktheorie der Maquamat war vor allem der musikwissenschaftliche Kongress über arabische Musik im Jahr 1932 ausschlaggebend. Dort trafen sich arabische Musikwissenschaftler’innen mit westlichen Musikwissenschaftler’innen, um über die arabische Musik zu forschen. Der Kongress entschloss, für die arabische Musik eine Einteilung der Oktave in 24 gleiche Tonschritte, welche die Oktave in gleichmäßige Viertelton-Intervalle einteilt, zu proklamieren. Die musikalische Praxis zeigt aber bis heute, dass diese Einteilung den tatsächlich gespielten mikrotonalen Intervallen nicht entspricht. Ein Beispiel für den Maquam Nahawand ist zum Beispiel das Stück Longa Nahawand, in welchem Sie auch die arabische Oud hören.

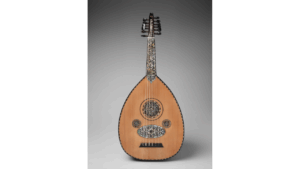

Auf dem arabischen Saiteninstrument Oud wird Musik mit Mikrotonaliät gespielt. Quelle: Von Manol (Emmanuel Venios) – arabische Oud, CC0.

Mikrotonalität in der indischen Musik

Die indische Musiktheorie unterteilt die Oktave in 22 Tonschritte, die sogenannten Shrutis. Die Shrutis sind jedoch nicht immer gleichmäßig über die Oktave verteilt, sondern können unterschiedliche Intervalle zu ihren Nachbarn haben. Manchmal ist der Tonabstand zwischen zwei benachbarten Shrutis auch so klein, dass er unter der Just Noticable Difference (JND) liegt. Tonabstände, welche unter der JND liegen, sind so klein, dass unser menschliches Hirn die zwei Töne nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Werden solche Shrutis jedoch zusammen gespielt, können wir eine Schwebung wahrnehmen. So haben auch diese ganz kleinen Tonabstände eine hörbare Wirkung in der Musik.

Die indischen Tonskalen, die sich Ragas nennen, bestehen zumeist aus fünf bis sieben Tönen. Die Wahl der richtigen Shrutis hängt dabei von komplexeren Regeln ab, als es im westlichen Tonsystem üblich ist. Deshalb ist es auch möglich, dass mehrere Ragas dieselbe grundlegende Intervallstruktur besitzen. Die Ragas der indischen Musik können Sie gut in der Musik der indischen Sitar-Spielerin Anoushka Shankar hören, wie zum Beispiel dem Lied Yaman Kalyan.

Mögliche Aspekte für die richtige Wahl der Shrutis

Die Wahl der richtigen Shrutis für ein Raga können von verschiedenen Faktoren abhängen. Dabei spielen Emotionen und ideelle Bedeutungen der Musik eine große Rolle.

- musikalischer Charakter des Ragas: In Abhängigkeit der darzustellenden Emotion eines Ragas werden unterschiedliche Shrutis gewählt. Die Anzahl an dissonanten oder schwebenden Shrutis erhöht sich beispielsweise mit dem Ausmaß der emotionalen Spannung.

- Aufsteigende oder absteigende Melodie: Für den emotionalen Charakter des Ragas auch eine Rolle, ob innerhalb einer Komposition eine auf- oder absteigende Melodie gespielt wird. Dies lässt sich am Beispiel eines Dur-Dreiklangs des westlichen Tonsystems gut verdeutlichen. Dieser besteht aus den zwei aufeinanderfolgenden Intervallen, einer großen und einer kleinen Terz. Spielt man den Grundton und nachfolgend den Terz-Ton nacheinander, so klingt hier eine große Terz, die wir einer fröhlichen Stimmung zuordnen. Beginnt man jedoch vom Quint-Ton und spielt danach den Terz-Ton des Akkords, so erklingt eine kleine Terz. Dieses Intervall wird einer traurigen Stimmung zugeordnet.

- außermusikalische Interpretationen des Ragas: Neben musikalischen Aspekten besitzen die Ragas auch spirituelle Bedeutungen und außermusikalische Assoziationen. So werden einzelne Ragas beispielsweise bestimmten Göttern oder Jahreszeiten zugeordnet. Auch dadurch lässt sich die Wahl einzelner Shrutis begründen.

Mikrotonalität in der westlichen Musik

Mikrotonalität wird jedoch nicht nur in außereuropäischen Musikkulturen verwendet. Bereits der Pytagoreer Archytas von Tarent (435—410 v. Chr.) beschrieb mikrotonale Intervalle. Insbesondere seit dem 20. Jahrhundert komponieren Europäer vermehrt mit Mikrotonalität. Zu Beginn des Jahrhunderts förderten vor allem Vertreter des russischen Futurismus wie Nikolai Kulbin und Michail Matjušin die Erweiterung des europäischen Halbtonsystems. Die vielfältigen Arten von mikrotonalen Tonsystemen seit Beginn des 20. Jahrhunderts lassen sich meist einer der beiden folgenden Gruppen zuordnen:

- Teilung der Oktave in mehr als zwölf Tonschritte: Viele Komponist’innen teilten die Oktave in mehr als 12 Tonschritte ein. Es ist beispielsweise eine Teilung der Oktave in 15, 20 oder auch 52 Tonschritte möglich. Mit solchen Teilungen haben zum Beispiel Julian Carrillo und Elsa Justel gearbeitet.

- Teilung der Oktave in asymmetrische Tonschritte: Andere Komponist’innen teilten die Oktave in verschieden große Tonschritte ein. Darunter fallen auch Temperierungen, die sich einer naturreinen Stimmung annähern. Diese Form verwendeten Kulbin, Matjušin oder auch Cathrine Lamb für ihre mikrotonale Musik.

Ein weiteres Beispiel für eine mikrotonale Tonskala ist die Bohlen-Pierce-Skala. Bei dieser wird jedoch nicht die Oktave, sondern die Duodezime (der Abstand zwischen 12 diatonischen Tonschritten) in dreizehn Töne unterteilt. In der Aufnahme des Bohlen-Pierce Waltz des Dreister Orchestra kann man ein Klavier in dieser Tonskala spielen hören.

Auch der Komponist György Ligeti experimentierte in vielen Werken mit mikrotonalen Strukturen, beispielsweise durch mikrotonale Clusterbildung. Bei einem Cluster werden mehrere Töne gleichzeitig gespielt, die im mikrotonalen Bereich zu besonderen psychoakustischen Effekten führen können. Der hamburger Komponist und Musiktheoretiker Georg Hajdu beschreibt, dass mikrotonale Komposition auch neue Denkmodelle bezüglich des „Harmonie“-Begriffs erfordert. Er meint, dass die klassischen, auf das gleichstufig temperierte System bezogenen Harmoniemodelle an ihre Grenzen stoßen. Diese Modelle müssten durch mikrotonal orientierte Systeme erweitert werden, um Musikstile jenseits des weit verbreiteten Zwölfton-Spektrums erklären zu können.

Psychologische Aspekte von Mikrotonalen Skalen

Auch wenn die Oktave in unendlich viele kleine Intervalle teilbar ist, verwenden alle Musikkulturen nur eine begrenzte Anzahl von Intervallen. Dieser Tatsache liegen verschiedene Aspekte der menschlichen Physiologie und Kognition zugrunde:

- Fast alle Musikkulturen legen insbesondere konsonante Intervalle wie Oktave, Quinte und Quarte mit einer eindeutigen Frequenz fest. Das kann damit zusammenhängen, dass bei diesen Intervallen ein genaues Frequenzverhältnis wesentlich ist, um ein schwebungsfreies Intervall zu erzeugen.

- Die meisten Skalen der verschiedenen Musikkulturen besitzen eine unregelmäßige Intervallstruktur. Nur mit einer unregelmäßigen Intervallstruktur ist es möglich, individuelle Beziehungen zwischen einzelnen Tönen einer Tonskala herzustellen. Diese Tonbeziehungen haben den Vorteil, dass wir musikalische Einheiten leichter erkennen und dadurch einfacher abspeichern können.

- Die meisten Tonskalen auf der Welt besitzen nicht mehr als 7 Tonstufen. Dem können psychoakustische Mechanismen zugrunde liegen, denn menschliche Gehört durch seine kritische Bandbreite begrenzt. Diese liegt ungefährt bei 10 % Frequenzunterschied – bei Tönen, welche dichter beieinander liegen, nehmen wir Rauhigkeit wahr. Rechnerisch können sieben Töne pro Oktave gefunden werden, die keine Rauhigkeit aufweisen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass eine höhere Anzahl von Tönen in einer Skala nicht automatisch zu mikrotonaler Musik führt. So handelt es sich bei Arnold Schönbergs Zwölftonmusik nicht um mikrotonale Musik, da die Halbtonschritte dort regelmäßig temperiert sind. Entschiedend für mikrotonale Musik ist die Abweichung der Töne von einem temperierten System.

Weitere musikalische Formen, die nicht mit dem typischen diatonischen System der westlichen Musik arbeiten, können Sie in unserem Artikel über Gattungen der modernen Musik finden.

Quellen

A. Daniélou: Einführung in die indische Musik (5. Aufl.), Noetze, Wilhelmshaven (2004).

MGG Online — Arabische Musik. (2024, 6. November).

G. Hajdu, „Überlegungen zu einer neuen Theorie der Harmonie“ in: Manfred Stahnke (Hrsg.): Mikrotöne und mehr, Weidler Verlag, Berlin (2005). S. 165–187.

W.F. Thompson: Music, thought, and feeling: Understanding the psychology of music. Oxford University Press, Oxford (2009).