Stereomikrofonie ist das Mikrofonieren von einem Instrument oder eine Gruppe von Instrumenten mit zwei Mikrofonen. Wie das geht, warum Stereomikrofonie oft besser ist als nur ein Mikrofon zu benutzten und wie Sie dadurch Ihre Aufnahme auf ein neues Level bringen können, erfahren Sie hier.

Geschichte der Stereomikrofonie

Die meiste Musik, die heute konsumiert wird, ist in Stereo. Stereo bedeutet meist, dass die Musik auf zwei Kanälen abgespielt wird. Die ersten Experimente 1931 stammen von Alan Dower Blumlein aus der Forschungsabteilung von EMI. Er meldete mehrere Patente für verschiedene Arten von Stereomikrofonierung an. Viele davon gelten heute als Standard. Dazu gehören AB, M/S und XY. Zudem ist die Blumlein Technik nach ihm benannt. Die erste Stereoaufnahme gelang Blumlein 1934. Die erste kommerziell verfügbare Stereoaufnahme wurde 1957 veröffentlicht.

Wie funktioniert Stereomikrofonie?

In der Stereomikrofonierung benutzten Sie zwei Mikrofone, um durch eine Laufzeit- und/oder Pegeldifferenz für jeden Kanal ein unterschiedliches Signal zu erzeugen. Durch die Kombination beider Kanäle im Mix können Sie Klangereignisse an einer bestimmten Stelle orten oder Instrumente über die ganze Stereobreite strecken. Dafür haben Blumlein und andere verschiedene Techniken entwickelt, die alle andere Eigenschaften haben und dementsprechend für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.

AB Stereo-Mikrofonierung

Die AB Mikrofonierung ist eine reine Laufzeitstereofonie. Stellen Sie dazu zwei Kugelmikrofone in einem Abstand von 25 bis 40 cm zueinander auf.

- Das linke Mikrofon ist nur aus dem linken, das rechte Mikrofon nur aus dem rechten Lautsprecher zu hören.

- Liegt eine Schallquelle weiter links, kommt ihr Signal deutlich früher am linken, als am rechten Mikrofon an.

- Durch den Laufzeitunterschied auf dem linken und rechten Kanal orten Sie das Signal an der entsprechenden Stelle.

- AB-Mikrofonierung eignet sich daher zum Beispiel um ganze Ensembles oder Chöre aufzunehmen.

- Je weiter der Abstand zwischen den Mikrofonen, desto kleiner wird der Winkel, den Sie abbilden können

- AB Mikrofonierung ist nicht monokompatibel. Werden also beide Signale zusammengemischt, wie bei einer Mono-Bluetooth-Box, ändern sich die Lautstärke und die Klangfarbe des aufgenommenen Instruments.

- Stellen Sie die Mikrofone in einem breiteren Abstand als die 40 cm auf, spricht man von einem Groß-AB.

- Benutzten Sie Groß-AB für Raumklänge und nicht für die akkurate Wiedergabe des Klangs von einem Instrument.

Stereomikrofontechnik „AB“: Kugelmikrofone mit etwas mehr als Ohrenabstand. Nach: Ziemer 2017

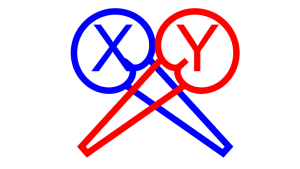

XY Stereo-Mikrofonierung

XY Mikrofonierung ist im Gegensatz zur AB Mikrofonierung eine reine Intensitätsmikrofonierung. Die Pegeldifferenz zwischen den Mikrofonen ist ausschlaggebend für die Ortung. Für diese Art der Mikrofonierung sind Nieren am weitesten verbreitet, aber auch Super- und Hyperniere, sowie Achten kommen zum Einsatz.

- Legen Sie die Mikrofone so übereinander, dass die beiden Mikrofonkapseln auf gleicher Höhe sind.

- Dabei zeigt das X-Mikrofon nach links und das Y-Mikrofon nach rechts.

- Geläufig ist ein Öffnungswinkel von 90 Grad. Jedes Mikrofon ist hier zu 45 Grad in eine Richtung geneigt.

- Die Mitte des Winkels zeigt zur Schallquelle.

- Je größer der Öffnungswinkel, desto kleiner die Stereo-Breite.

- Diese Mikrofonierungstechnik ist monokomatibel.

Grafische Darstellung der Stereomikrofontechnik „XY“. Nach: Ziemer 2017

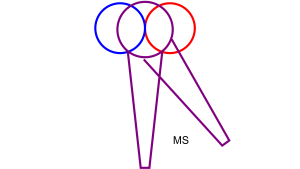

MS Stereo-Mikrofonierung

Das MS Mikrofonierungssystem ist auch eine Pegel- bzw. Intensitätsstereofonie. Jedoch ist hier im Gegensatz zum XY-System nicht ein Mikrofon ein Kanal. Das M steht für „Mid“ oder „Mitte“ und das S für „Side“ oder „Seite“.

- Das M-Mikrofon ist als Monosignal in der Mitte also zu gleichen Teilen auf beide Kanäle gemischt.

- Benutzten Sie hier jedes Mikrofon außer einer Acht. In der Praxis ist es jedoch häufig eine Niere oder ein omnidirektionales Mikrofon.

- Eine Niere richten Sie unmittelbar auf das Schallereignis.

- Das S-Mikrofon ist eine Acht und wird mit -90 Grad Versatz zum M-Mikrofon aufgestellt. Es wird nach Links gedreht.

- Die Kapseln sollten so dicht wie möglich aneinander sein.

- Um schlussendlich auch ein Stereosignal zu hören, müssen Sie nun den S-Kanal in Ihrer DAW duplizieren und in einer Spur die Polarität ändern.

- Pannen Sie diese beiden in die Mitte, hören Sie nichts. Pannen Sie das S-Signal also nach links, und das verpolte S-Signal nach rechts.

- Durch den Pegel der beiden S-Kanäle können Sie im Mix flexibel steuern, wie breit ihr Stereosignal werden soll. Je lauter die beiden S, desto breiter der Mix.

Stereomikrofontechnik „MS“. Ein omnidirektionales und ein Achter-Mikrofon nah beieinander. Nach: Ziemer 2017

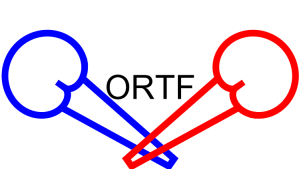

ORTF Stereo-Mikrofonierung

Die ORTF Mikrofonierung wurde 1960 von Ingenieuren des französischen Rundfunks erfunden. Es ist eine Kombination aus der Intensitätsstereofonie und der Laufzeitstereofonie. Hier sind beide Stereofonien in etwa gleichwertig vertreten, weswegen ORTF eine sehr präzise und saubere Stereofonie ist.

- Wie bei der AB-Mikrofonierung ist das linke Mikrofon ausschließlich für den linken Kanal und das rechte Mikrofon ausschließlich für den rechten Kanal.

- Stellen Sie zwei Mikrofone mit Nierencharakteristik in einem Abstand von circa 17,5 cm voneinander auf. Dies entspricht in etwa dem Abstand unserer Ohren.

- Die Mikrofone sollten jetzt in etwa 55 Grad von der Mitte geöffnet sein. So erreichen Sie eine natürliche Breite von 100%.

- Wie beim XY-Verfahren können Sie beim ORTF mit einer Vergrößerung des Winkels der Mikrofone den abgebildeten Winkel verkleinern.

- Das ORTF ist durch die Pegelstereofonie auch zu großen Teilen Monokompatibel. Die Mikrofone stehen nah genug aneinander.

Stereomikrofontechnik „ORTF“: Nach außen geneigte Nierenmikrofone mit 17,5 cm Abstand. Nach: Ziemer 2017

Die ORTF Mikrofonierung wird zudem auch für das Erstellen von Binaural Audio verwendet. Durch den oben genannten Abstand von 17,5 cm, nähert sich diese Technik gut der menschlichen Wahrnehmung an, auch wenn natürlich im Gegensatz zum Kunstkopf, die Schulter und Kopfreflexionen nicht berücksichtigt werden.

Anwendung von Stereomikrofonie

Die Anwendung von Stereomikrofonie sind vielfältig. In folgenden Fällen sollten Sie bei Ihren Aufnahmen Stereomikrofonie ausprobieren:

- Aufnahme von Instrumenten wie einem Schlagzeug und einem Klavier/Flügel.

- Diese Instrumente sind groß und haben für den Menschen eine breite Abbildung.

- Aufnahme von Instrumenten, die Sie künstlich größer wirken lassen wollen („Larger than Life“)

- In einem Song, wo Sie nur eine akustische Gitarre und Gesang haben, können Sie die Gitarre so sehr groß und kraftvoll wirken lassen.

- Aufnahme von homogenen Klangensemble

- Dazu zählen beispielsweise Orchester, Bigbands oder Chöre.

- Diese Gruppen haben einen Gesamtklang, der mit einzelnen Mikrofonen schlecht eingefangen werden kann.

Bitte bedenken Sie jedoch, dass Stereomikrofonie oft voraussetzt, dass die Akustik des Raums, in dem Sie aufnehmen, von guter Qualität ist. Um Ihre Raumakustik zu optimieren, können Sie unter Anleitung unserer Artikel die Nachhallzeit prognostizieren, die Nachhallzeit selber messen, und Absorber selber bauen.

Literatur zur Stereomikrofonierung

Dickreiter, Michael: Handbuch der Tonstudiotechnik, 5. völlig neu bearbeitete und ergänzte Auflage, De Gruyter: München et al. 1987.

Ziemer, Tim, „Source Width in Music Production. Methods in Stereo, Ambisonics, and Wave Field Synthesis“, in: Albrecht Schneider: Studies in Musical Acoustics and Psychoacoustics. Springer: Cham 2017