ormanten Formanten sind Frequenzbereiche. Sie sind beim Sprechen von Vokalen und einigen Konsonanten besonders laut. Dank unterschiedlicher Formanten können Sie dieselbe Note als [a], [e], [i], [o], [u], [l], [m], [n], oder [r] singen. Einige Musikinstrumente weisen auch Formanten auf. Sie sind in einem Frequenzbereich sehr laut, egal, welche Tonhöhe Sie spielen. Dieser Artikel erklärt, wie die spezifischen Frequenzbereiche entstehen und welche Formanten welchen Vokal formen. Darüber hinaus erklären wir Ihnen die Rolle von Formanten in der Musik.

Wie entstehen Formanten bei der Sprache?

Egal, ob Sie mit tiefer oder hoher Stimmer singen oder sprechen: Ihre Stimme besteht immer aus sehr vielen Frequenzen. Sämtliche Vokale und einige Konsonanten, wie [l], bestehen aus harmonischen Spektren. Die Frequenzen sind also ganzzahlige Vielfache von der Grundfrequenz. Sie erzeugen diese Frequenzen durch Schwingungen Ihrer Stimmlippen. Durch harmonische Spektren können Sie Melodien singen. Andere Laute sind hingegen geräuschhaft. Hier vibrieren nicht Ihre Stimmlippen, sondern Luft verwirbelt an Ihrer Zunge. Das sind zum Beispiel Zischlaute, wie das [s].

Beim Sprechen formen wir durch unseren Mund die Formanten der Schallwellen.

Quelle: Image by Adrian from Pixabay

Formanten und Resonanz

Beim Sprechen und Singen verändern Sie die Stellung Ihres Ihr Mund- und Rachenraums. Dieser Luftraum wirkt als Resonator. Er verstärkt einige Frequenzbereiche. Diese Frequenzbereiche sind die Formanten. Sie sind auf dem unteren Bild gut zu erkennen. Wenn Sie also den Vokal [i] sprechen oder singen, resonieren in Ihrem Mund also Frequenzen in den Bereichen um 240 Hz und 2.400 Hz.

Die Lage der Formantbereiche ist dabei unabhängig von der gesprochenen oder gesungenen Tonhöhe. Dennoch lassen sich kleine Unterschiede in der Lage der Formantebereiche für verschiedene Sprecher finden. Folgende Faktoren haben dabei einen Einfluss auf die Ausprägung der Formanten:

- Die individuelle Formung des Mundraumes: Jede Person weist individuelle Unterschiede in ihrer Mundform auf, die zu einer unterschiedlichen Filterung der von den Stimmbändern erzeugten Töne führt.

- Die Variabilität der Lautformung durch den Sprecher: Als Sprechende’r formt man seinen Mund niemals exakt gleich. Dies führt auch beim zweimaligen Sprechen desselben Wortes zu kleinen Unterschieden in der Ausprägung der Formantbereiche.

- Sprechgeschwindigkeit: Die Sprechgeschwindigkeit kann die Ausprägung der Formanten ebenfalls beeinflussen.

- Mögliche Nachbarlaute: Im Sprechfluss formen wir die einzelnen Sprachlaute in diversen Abfolgen. Diese unterschiedliche Abfolge beeinflusst die Struktur der Formantbereiche.

- Verschiedene Sprechstile: Dies ist beispielsweise bei den Dialekten der deutschen Sprache zu beobachten.

- Unterschiedliche Stimmlagen: Weibliche Personen besitzen oftmals eine höhere Sprechstimme als männliche Personen. Damit geht auch einher, dass sich die Frequenzbänder der einzelnen Formanten ein wenig verschieben.

Differenzierung von Formanten

Im Spektrogramm können Sie für verschiedene Vokale mehrere verstärkte Frequenzbänder für die Vokale beobachten. Diese werden als Formanten verschiedener Ordnung bezeichnet. Der Formantbereich mit den tiefsten Frequenzen nach der Grundschwingung des Signals wird als Formant erster Ordnung bezeichnet. Den Formant mit den nächsten höheren Frequenzen bezeichnet man als Formant zweiter Ordnung. Die weiteren Formantbereiche werden dann fortlaufend mit aufsteigenden Zahlen benannt.

![In diesem Bild ist ein Spektogramm für die drei Vokale [i], [u] und [a] im amerikanischen Englisch zu sehen. Die ersten zwei Formanten werden durch Pfeile im Spektogramm kenntlich gemacht.](https://systmus.blogs.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/03/Formanten_Spektogramm-300x169.jpg)

In diesem Spektrogramm sehen sie die Formanten der drei Vokale [i], [u] und [a]. Urheber: Ish ishwar, CC BY 2.0

- F0: Bei dem Formantbereich nullter Ordnung handelt es sich um die Grundfrequenz eines akustischen Signals. Bei der Stimme entspricht dies der schwingenden Grundfrequenz der Stimmlippen. Dazu bildet beispielsweise die Tonhöhe einer schwingenden Violinensaite das Pendant.

- F1: Ab dem ersten Formanten kommen mögliche Filterwirkungen

- zum Tragen. Bei der Stimme entwickelt sich der F1 durch den Resonanzraum des Rachens.

- F2: Der F2 bildet sich bei der Sprache durch die Filterwirkung des Mundraumes.

- F3: Der Formant dritter Ordnung wird durch die Filterwirkung des Lippenraumes erzeugt.

- F4: Der F4 entsteht durch die Filterwirkung des Koronalraumes. Dieser Bereich befindet sich hinter dem Oberkiefer und dem Jochbein des Menschen.

Insbesondere die Formanten erster und zweiter Ordnung sind für die Erkennung der Vokale von Bedeutung und prägen sich annähernd in gleichen Frequenzbereichen bei allen Sprechern aus. Formanten der vierten Ordnung und höhere Ordnungen sind hingegen für die Sprachverständlichkeit unwesentlich. Diese Formanten der höheren Ordnungen unterscheiden sich stark zwischen den Sprechern und formen die individuelle Klangfarbe und Charakteristik einer Stimme.

Formanten deutschsprachiger Vokale

Die Vokale prägen spezifische Formanten der ersten und zweiten Ordnung. Dabei ist die mittlere Frequenz der Formantbereiche von der Zungenposition bei den Vokalen abhängig. Die Frequenz des ersten Formantbereichs steigt mit dem größeren Öffnungswinkel des Mundes, was auch zu einer tiefer liegenden Zunge führt. So zeigt der F1 zum tief liegenden Vokal a eine vergleichsweise hohe Frequenz von 800 Hz. Bei dem Vokal i prägt sich hingegen der F1 bei circa 300 Hz aus.

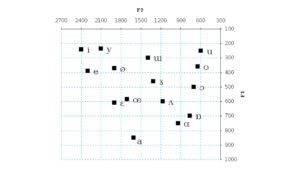

Der Formantbereich zweiter Ordnung ist von der Zungenposition im Mund abhängig. Liegt die Zunge weit vorne im Mund, steigt der F2. Bei einer zurückgezogenen Position ist der zweite Formant niedriger. In einer grafischen Ansicht sehen Sie die Vokale in einem Dreieck, welches sich zwischen den Lauten a, i und u aufspannt. Diese Erscheinung wird als Vokaldreieck bezeichnet. Die drei Eckpunkte des Vokaldreiecks bestehen aus folgenden Zungenpositionen:

Werden die ersten beiden Formanten der Vokale in einem Koordinatensystem geplottet, erkennt man deutlich das Vokaldreieck. Urheber: Любослов Езыкин, CC BY-SA 4.0

- a: ist der tiefste Punkt des Vokaldreiecks. Bei dem Vokal formt die Zunge die tiefste Position im Mund.

- u: bei diesem Vokal liegt die Zunge in einer hohen, zurückgezogenen Position.

- i: hier liegt die Zunge in einer hohen Position an der vorderen Artikulationsstelle.

Unter folgendem Link können Sie Formantenkarten für das deutsche Vokalsystem und mittlere Werte der ersten beiden Formanten für weibliche und männliche Sprecher einsehen.

Musikinstrumente durch Formantanalyse unterscheiden

Auch die Schwingungen von Musikinstrumenten bilden spezifische Formanten aus, welche die Klangfarbe des Musikinstrumentes vokalähnlich beeinflussen. So ist es uns Menschen möglich, verschiedene Musikinstrumente zu unterscheiden. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie die Streicher bei Peter und der Wolf als [ö] singen und nicht als [i]? Das liegt daran, dass auch Musikinstrumente Formanten haben, die wir zum Teil mit unserer Stimme imitieren können.

Musikpsychologische Studien haben gezeigt, dass Hörer’innen die Fläte mit dem [a] und die Oboe mit dem [ä] assoziieren (Reuter et al. 2024). Obwohl keine Assoziation zu einem Vokal besteht, haben akustische Messungen gezeigt, dass die Eigenfrequenz des Stegs eine Formantregion im Geigenspektrum erzeugen (Mores 2017). Musikpsychologie und Akustik sind essenzielle Teildisziplinen der Systematische Musikwissenschaft.

Quellen

Reuter, C., Saitis, C., Czedyk-Eysenberg, I. & Siedenburg, K., „Giving Instruments a Voice: Are there vowel-like qualities in the timbres of musical instruments?“, Fortschritte der Akustik — DAGA, Hannover 2024

Grond, F. & Hermann, T., „Singing Function“, in: J. Multimodal User Interfaces 5, 2012, S. 87–95.

Mores, R., „Vowel quality in violin sounds—A timbre analysis of Italian masterpieces“, A. Schneider: Studies in Musical Acoustics and Psychoacoustics, Springer: Cham 2017, S. 223–245.