Mit dem Goniometer, auch Phase Scope oder Vectorscope genannt, kontrollieren Musikproduzent’innen das Volumen Ihres Mixes: Wie räumlich, voll und wie laut klingt der Song? Recording und Mastering Engineers hilft das Tool, den Sound zu optimieren. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, was ein Goniometer ist, wie Sie es verwenden, welche Goniometer-Philosophien es gibt, und wo Sie ein Vectorscope für Ihr Tonstudio bekommen.

Das ist ein Goniometer

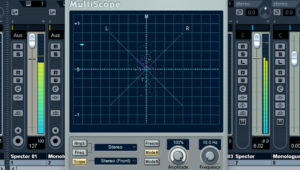

Goniometer sind Tools mit uneinheitlichen Bezeichnungen. Das sie aus zwei Teilen bestehen ist es sinnvoll, ihren Einzelteilen und dem gesamten Tool passende Namen zu geben:

- Das Phase Scope ist die Kernkomponente eines Goniometers. In der Grafik ist es die bunte Punktewolke um das X.

- Dieses X ist ein geneigtes Koordinatensystem. Es besteht aus dem linken (L) und dem rechten (R) Stereo-Kanal.

- Das Korrelometer ist die zweite Komponente. Es ist der kleine Strich links neben dem X und liegt zwischen -1 und +1.

- Das Korrelometer zeigt den Pearson-Korerelationskoeffizienten, also wie ähnlich sich beide Kanäle verhalten.

- Zusammen sind sie das Goniometer, auch Phase Correlation Meter, Vectorscope, oder verwirrenderweise manchmen nur Phase Scope genannt.

- Das Goniometer analysiert meist die aktuellen 100 ms. Ältere Zeitpunkte verblassen. Entsprechend sind die Punkte und der Strich ständig in Bewegung.

- Elektrotechniker’innen erinnert das Phase-Scope an Lissajous-Figuren. Darum werden sie fälschlicherweise auch manchmal Lissajout-Scope oder Lissajous-Meter genannt.

So verwenden Sie Goniometer

Das Goniometer verhilft Ihnen zu Monokompatibilität, einem breiten Stereo-Panorama und einem vollen, lebendigen Klang:

- Sind viele Punkte in dem linken und rechten Bereich, ist die Kanalkorrelatin negativ. Beim Mono-Mix, wie in Smartphone-Lautsprechern und Koffer-Radios, ist dann kaum etwas zu hören. Wenn das nicht als spannender Effekt gewollt ist, kehren Sie die Polarität eines Kanals um. Das dreht die Punktewolke um 90°.

- Sind sämtliche Punkte auf einer Linie oder einer simplen Kurve angeordnet, sind die Kanäle nur (verschobene) Kopien voneinander. Nutzen Sie die Pseudo-Stereoverfahren aus (Ziemer 2017) um den Mix räumlicher und lebendiger zu gestalten.

- Verteilt sich Ihre Punktewolke nicht um die vertikale Achse, ist eines der Lautsprechersignal zu leise. Eine Neigung ist für einzelne Passagen normal. Ist der ganze Song geneigt, sollten Sie bei einzelnen Instrumenten durch Panning gegenlenken.

- Weichen Bässe und Bassdrum stark von einer vertikalen Linie ab, löschen sich bei Lautsprecherwiedergabe tiefe Frequenzen aus. Der Mix klingt leise, hohl und nicht voll. Um das zu verhindern, mischen Sie Tiefen eher in Mono.

- Füllt die Punktewolke den Raum kaum aus, ist der Mix sehr leise und/oder sehr mono. Dies ist Typisch für die Mixes von Anfänger’innen. Zum Gegensteuern können Sie mit Kompresoren, Pseudo-Stereo und Audioeffekten arbeiten lernen.

- Bilden viele Punkte an den Rändern eine Rauten-Form, weist der Mix starkes Clipping auf. Hier bietet es sich an, Instrumente leiser zu machen, oder Kompressoren etwas weniger stark einzustellen.

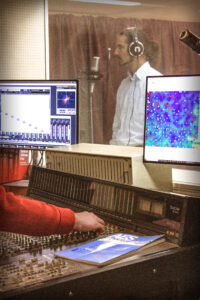

Das Sound-Profil von Hip-Hop Produzent’innen ist im Goniometer erkennbar. Foto: Dominik Dawidzinski unter CC-Lizenz

Goniometer-Philosophien

Wie das Goniometers auszusehen hat ist eine Philosophie-Frage. Im Internet finden Sie verschiedene Aussagen. Viele Menschen im Tonstudio haben ihre ganz eigene Goniometer-Philosophie:

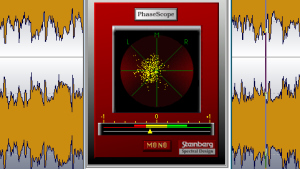

- Steinberg schreibt sinngemäß: Je mehr man einen Strang sieht, desto bassiger ist das Signal, und ein guter Mix weist eine Phasenkorrekation über 0 auf. Ihr Ampelsystem im Korrelometer hat sicher dazu beigetragen, dass viele einen Mix „im grünen Bereich“ über 0,2 anstreben.

- Die LinkedIn-Community betont die Notwendigkeit des „Gleichgewicht(s) zwischen Phasenkohärenz und Stereobreite“. Die Punktewolke muss also weit sein, der Korrelationskoeffizient aber hoch.

- Thomas vom Mastering Explained YouTube-Kanal mastert Drums, Snares und Vocals eher als senkrechte Linie, gesteht dafür Ambience-Sounds und Reverb-Effekten auch negative Phasenkorrelation zu.

- In Forendiskussionen, wie auf Gearspace und Stack Exchange, heben einige Musiker’innen hervor, welche TV- und Radioformate nur monokompatible Musik akzeptieren, während andere prominente Musikpassagen zeigen, die eine sehr breite Punktewolte und negative Kanalkorrelation aufweisen.

- Multimediale Kunst, wie von Alexander Zolotov [YouTube], erzeugt extra schöne Phase-Scope-Bilder.

- Unsere Forschung in (Ziemer et al. 2025) zeigt, dass Hip-Hop-Producer ihr ganz persönliches Klang-Profil haben, das sich vielmehr im Goniometer wiederspiegelt, als im Tempo.

- Anhand des Goniometers und anderer Audio-Monitoring Tools lässt sich sogar vorhersagen, welcher DJ welchen Song spielt (Ziemer et al. 2020).

Das Ampel-System in Steinbergs Phase Scope suggeriert eine optimale Kanal-Korrelation bei über 0,2. Screenshot: Tim Ziemer

Hier finden Sie Phase Scope und co.

Goniometer sind in praktisch allen Digital Audio Workstations implementiert, und können von verschiedenen Anbietern als PlugIn nachgerüstet werden:

- In Adobe Audition finden Sie das Goniometer als Phase Scope im Analysis Panel

- In Apple Logic finden Sie das Goniometer im MultiMeter-Tool, und zusätzlich ein reines Correlation Meter

- Bei AVID’s Pro Tools stecken Goniometer im Phase Scope, im SurroundScope, im früheren SignalTools und im heutigen Decibel-Tool

- Steinberg’s Wavelab und ältere Cubase-Versionen nutzen das Phase Scope direkt, während Nuendo und neuere Cubase-Versionen es im Multiscope mit anderen Audio-Monitoring Tools kombinieren

- Als VST- oder AU-PlugIns finden Sie Goniometer zum Beispiel von Blue Cat, von Excite Audio, von Waves und dem hamburger Pinguin Ingenieurbüro

- Kostenlose Goniometer bieten zum Beispiel Melda im MFreeFXBundle und Flux. Im Korrelometer von Voxengo können Sie die Korrelation einzeln für die Höhen, Mitten und Tiefen anzeigen.

In unseren Hands-On-Artikeln erfahren Sie mehr über Musik-Mastering und Stereo-Recording. Weitere Forschungs-Projekte am Institut für Systematische Musikwissenschaft sind die Musik-und-KI-Ausstellung, das Phonogramarchiv ESRA und unsere Arbeit im Bereich der Sonifikation.

Quellen

(Ziemer 2017) Ziemer, T., „Source Width in Music Production. Methods in Stereo, Ambisonics, and Wave Field Synthesis“, in: A. Schneider (Hrsg.): Studies in Musical Acoustics and Psychoacoustics, Springer: Cham 2017, S. 299—340.

(Ziemer et al. 2020) Ziemer, T., Kiattipadungkul, P. & Karuchit, T., „Acoustic features from the recording studio for Music Information Retrieval Tasks“, in: Proc. Mtgs. Acoust. 42, 2020

(Ziemer et al. 2025) Ziemer, T., Kudakov, N. & Reuter, C., „Producer vs. Rapper: Who Dominates the Hip Hop Sound?”, in: Journal of the Audio Engineering Society 73(1/2), 2025, S. 54—62.